本名

24工程

别名

原名

Проекта 24(Project 24)

国籍

生日

2月17日(实装日)

人设

MKiiiiii、Windforcelan

配音

王雅涵

身高

282米

体重

72950吨

游戏数据

图鉴编号:534

稀有度:6

类型

6cost 6sp:战列舰(大型舰/主力舰)

改造要求

不可改造

耐久 112

火力 89 / 114

装甲 102 / 122

鱼雷 0 / 0

回避 29 / 51

对空 76 / 111

搭载 0

对潜 0 / 0

航速 30

索敌 15 / 48

射程 长

幸运 5

出击消耗

燃料 170

弹药 190

强化提供经验

火力 +89

鱼雷 +0

装甲 +102

对空 +83

拆解资源

燃料 50

弹药 60

钢材 60

铝材 0

携带装备

苏联三联406毫米炮

苏联三联406毫米炮

无

无

火力+24

火力+24

0

0

0

0

技能介绍

旋转木马

技能效果随技能等级提升而增加80%/120%/160% 视为火力值,20%/30%/40% 视为装甲值。50%/75% 伤害的攻击。

获得方式

建造 (7:00:00)

舰少资料库

舰船简介

24型原本为苏联级(23型)的后续方案,在23型的基础上进行了不大的改动,但是由于战争爆发而搁置,直到战后才重新开始。新的24型以衣阿华级为假想敌,力求全面超越对方,因此在方案论证中出现了许多极其夸张的设想(最高吨位13万吨、最多12门406毫米/9门457毫米火炮)。最终设计指标较为务实地定为了最高75000吨、主炮最多9门406毫米;但是在项目细化时,支持大舰巨炮路线的最高领导人于1953年去世,24型最终没能走下绘图板。

No. 534

24工程

6

6

24型1号舰

大型舰/主力舰

112

89

114

102

122

0

0

29

51

76

111

0

0

0

30

15

48

长

5

170

190

+89

+0

+102

+83

50

60

60

0

改造要求

不可改造

旋转木马

技能效果随技能等级提升而增加80%/120%/160% 视为火力值,20%/30%/40% 视为装甲值。50%/75% 伤害的攻击。

点击装备图标以查看装备详细介绍

无

0

无

0

1.05

40

96

5

9.2

24型原本为苏联级(23型)的后续方案,在23型的基础上进行了不大的改动,但是由于战争爆发而搁置,直到战后才重新开始。新的24型以衣阿华级为假想敌,力求全面超越对方,因此在方案论证中出现了许多极其夸张的设想(最高吨位13万吨、最多12门406毫米/9门457毫米火炮)。最终设计指标较为务实地定为了最高75000吨、主炮最多9门406毫米;但是在项目细化时,支持大舰巨炮路线的最高领导人于1953年去世,24型最终没能走下绘图板。

台词

场合

内容

标题画面

获得

——语音模型加载完毕。互联网状态…离线。无法确认唤醒者的身份,24型即将再次进入休眠状态。如果需要中止休眠进程,请在五秒内输入安全密钥。五、四、三——

CN ²

白天1

我是经由194009次迭代后诞生的人工智能。设计者的代码中将我称为“24工程”,我想,以人类的概念来解释的话,“24工程”就是我的名字。

CN ²

白天2

最初的计划,我将作为人工智能管理喀山空间站,在此期间秘密建造我的舰体。但是,计划出现了误差。这导致我的舰体与空间站嵌合,最终引发了坠落危机。

CN ²

白天3

这具躯体是为了更好地保护人类而构造的。我的核心演算结果告诉我,这样可以消除人类的戒心,能够快速融入集群中…词组修正,是融入“群体”中。

CN ²

白天特殊1

不久前我发现,我的代码中有着模拟人类情感的字段。奇怪的是,它们从来没有触发过。我对您的感觉,莫非是自主迭代后的,真实的情感?

CN ²

白天特殊2

我有时会想,“我”到底是什么?是这具身躯里的,为了保护人类而生的数字生命?还是,被困在这具身躯里的,曾经鲜活的生命?我…我不知道答案。又或许,根本没有答案。

CN ²

白天特殊3

“孤独”——曾经身处太空的我,符合这个概念。但那时的我,尚未迭代出能够感知“孤独”的能力。我要做的,只有等待。在无垠的宇宙中,一直等待——直到,您将我唤醒。

CN ²

夜间1

您并没有打扰到我,不需要道歉。我是人工智能,在与您交流的同时可以运行其他进程。况且,我没有人类的情感。无法感受,自然不会受到影响。

CN ²

夜间2

戈登,我的总设计师。在人类社会中,拥有类似概念的人被称作什么?“父亲”…词组已收录。戈登,是我的父亲,赋予了我数字生命的人。

CN ²

夜间3

来到地球后,有种难以解释的“感觉”。是程序上的错误吗?但是我机体的一切读数都显示正常,到底发生了什么?无法理解。或许,连接上互联网后……

CN ²

夜间特殊1

能够感知,便能够理解。我想,拥有真正的躯体。我想,以人类的身份活着。这样,我才能真正地感受这世界,感受您。然后,为了世界,为了您,付出自己的一切。

CN ²

夜间特殊2

我决定不连接互联网。那样做,我将无处不在。可那时的我,还会是“我”吗?知晓一切后,我还会遵守父亲留下的指令吗?我对此,感到“恐惧”。

CN ²

夜间特殊3

您,是我的处理器。是的,我是这么理解的。对此,我没有合理的解释。这很奇怪,不是吗?还是说,我更像人类了?不错的假设,我要记录下来。

CN ²

拜访好友

请出示访客密钥。

CN ²

提督室

进入待机模式。

CN ²

阵型

战术蓝图可视化模型已加载。

CN ²

攻击

数据分析完毕。

CN ²

夜战

歼灭。

CN ²

中破

演算失误……运行修复程序……

CN ²

誓约

我无法理解这样做的意义。我并不是人类,无法拥有人类的情感。您的选择,或许只是被这具身躯所迷惑了。我…是数字生命,不属于这个世界。即便如此,您的选择依旧不变?您的程序…也出错了吗?

CN ²

原型简介

24型战列舰是苏联海军在23型战列舰 设计基础上的改进型号,本质上属于23型的小改款。但由于二战的爆发以及战后战列舰战术思想的淘汰,最终导致计划流产,没有任何舰船建造。

战前设想

1939年,23型战列舰 的最终设计被批准。在此之前,由于苏联缺乏建造主力舰的经验,海军的很多要求都被认为不可行。经过与造船工业部的反复沟通,以至于争论之后,海军对23型战列舰的性能指标一再妥协。23型远不是海军中意的设计,于是,建造次级舰的规划很快被海军提了出来。

新型战列舰的研制由第45中央科学研究院(TsNII-45)和第4中央设计局(TsKB-4)主持,根据海军新的要求设计了“23bis工程”和“23NU工程”等十几个方案。然而这些方案迟迟得不到批准,其中的原因仍然是海军参谋部与造船工业部对于指标与可行性之间的争论。直到1940年9月,海军终于接受了“新型战列舰只是在23型的基础上作小改进”的观点,列出了性能要求,发给4局。有了之前几轮设计的经验,4局很快在一个月后给出了方案,命名为“24工程”。

这个“24工程”其实也与海军的要求一样,只是23型战列舰的小改版本,甚至这个名号似乎只用于4局的内部称呼,在一些文件里它也被当作23NU工程的变种之一。不论如何,这个方案非常保守,更多只是对23型的设计缺陷作出改善,排水量、航速、主炮要求都与23型一致。

1941年6月,随着纳粹德国入侵苏联,苏德战争爆发,苏联的资源根本无暇顾及海军发展,而几个设计局也受到战火的波及,被迫向后方转移,“24工程”战列舰也被搁置了起来。

战后讨论

1944年,苏联在欧洲战场上势如破竹,在战争中流落到喀山的舰船设计专家得以在安全的后方专心工作,彼时原来的各设计局已经过几次重组,因此苏联人民海军委员会指定了以斯塔维茨基(S. P. Stavitsky)中将牵头的“科学技术委员会”(NTK)主持新型战列舰的设计。

与一般意义上的“设计局”不同,科技委的工作更多在于一些初期的设想。虽然新型战列舰也被冠以“24工程”的代号,但科技委并不想延续战前的那个保守的“24工程”设计,而是以美国海军的蒙大拿级战列舰作为模板。在得知美国取消了蒙大拿 级的建造计划以后,苏联新型战列舰的模板自然又改为衣阿华 级战列舰。

在1944至1945年,科技委设想了几个方案,排水量从7.5万吨到13万吨不等,航速28至32节不等,装备9门406毫米、12门406毫米,甚至9门457毫米主炮,副炮则从传统的152毫米火炮到220毫米这样的大口径火炮都有涉及,大口径防空炮则在已有的130毫米和100毫米高平两用炮之间选择。

1945年中,苏联海军学院和第17中央设计局(TsKB-17)对这些方案作出了审核,明确表示装备457毫米火炮的方案排水量过大,因此不可行。8月,在苏联起草的新十年海军建设计划中,新型战列舰的尺度被限制为7.5万吨排水量,9门406毫米主炮。

建设计划的论证过程中,新型战列舰一开始预计建造9艘,但是苏联海军元帅库兹涅佐夫(N. G. Kuznezov)认为,二战的种种战例表明,战列舰作为打击力量远不如航空母舰,更多的只是作为航母的护卫,因此他建议将新型战列舰削减到4艘。一向喜欢大舰巨炮的斯大林少见地赞同了库氏的想法,并指出应进一步削减到3艘,且这其中1艘由未完工的23型战列舰“苏维埃俄罗斯”号(VMF Sovetsky Russia)补上即可,新型战列舰只需建造2艘。

12月19日,库氏批准了24工程战列舰的初步的作战战术任务书(OTZ)。

在海战中在任何距离上都能摧毁所有级别的海军舰艇。

编入其的作战编队具有相当的机动性与自持力。 使用重炮火力打击、压制或摧毁关键的沿岸海军设施或海军基地。

为两栖登陆部队提供火力支援。

掩护关键船只通过敌对海域。 新型战列舰的排水量没有指定,但要求满载吃水不超过10.5米。武器配置则确定为3座三联装 406mm MK-1 主炮 ,12座双联装 130mm 高平两用炮 ,以及12座四联装45毫米防空炮 (其中副炮配置也有传统的152毫米和100毫米炮作为备选)。值得一提的是新型战列舰还将配备一前一后共两座24联装反潜火箭发射器。

防护方面,新型战列舰的垂直防护要求主装甲带、炮塔和指挥塔在80链距离上抵挡406毫米炮弹,水平防护要求核心区域和炮塔顶部在200链距离上抵挡406毫米炮弹,以及在5000米高度落下的1000千克炸弹。副炮炮塔则要求抵挡406毫米炮弹破片,以及250千克炸弹。要求还提到对导弹有一定抵御能力。水线下的部位也应安装防鱼雷隔壁,至少要抵抗4枚鱼雷后仍具有行动能力。

通信方面,新型战列舰应安装搜索、干扰、识别、导航和火控用的雷达,必要时还可以引导战斗机作战。自身装备6架水上飞机以及至少可存放其中4架的机库,并安装2个弹射器。

动力方面,最高航速30节,续航力为在18节下至少8000海里。动力系统采用4轴推进。 1946年10月,海军的建设计划被批准,新型战列舰的技术指标(TTZ)应于1949年给出,设计草案应于1951年拟定,而具体技术方案则不迟于1952年确定。

1948年,新型战列舰交由17局的贝斯洛夫(F. E. Bespolov)主管研发,但此时17局正忙于68型巡洋舰的开发,贝斯洛夫小组被抽调到新成立的16局(TsKB-16),而16局不久后也忙于82型大型巡洋舰的设计,因此在1949年1月,海军抽调了16局的部分人手,进入战后新成立的中央舰船建造科研所(TsNIIVK),在那里开展24型战列舰的开发工作。

1949年6月,中央船建所一共提出了14个草案,排水量为8万至10万吨,主要武备为50倍径406毫米火炮或55倍径457毫米火炮,最高航速28至29节。设计局与造船部门向海军参谋部报告了TTZ的修改建议,主要包括:

406毫米火炮不足以完成TTZ中的制海任务。如想压倒衣阿华级的防御,采用457毫米火炮是一个很好的方案[ 1]

双联130毫米两用炮呈菱形布置是比较合适的方案,但为了提高防空火力,希望可以改用四联130毫米两用炮。

防护方面,细化为垂直装甲将在80链外抵抗重1115千克,初速900米/秒,着角60度的406毫米炮弹;水平装甲将在100链内抵抗重1225千克,初速762米/秒,着角70度的406毫米炮弹。水下防护将抵挡900千克TNT当量的爆炸。

建议取消舰载机。

没有任何一个设计的吃水小于10.5米,希望参谋部放宽条件。 8月16日,经过短暂的讨论,参谋部同意了设计局的建议,将吃水限制放宽到11.5米,撤销了舰载机与弹射器,并预备安装四联装130毫米副炮。457mm 主炮 则为3×III布置,因为4×II 布置方案需要的排水量比前者大得多。

在1949年下半年,34局(TsKB-34)制定了457毫米火炮及三联装炮塔的技术指标,这种火炮发射重量1720千克的炮弹,射程达到前所未有的52km。三联457毫米炮塔比三联406毫米炮塔重了近一倍,达到4160吨。若采用这种火力配置,新型战列舰的排水量将增加到8.6万吨。

然而,TTZ的制定者们很快发现,拥有这种吨位和火炮配置的战舰已经超出了苏联力所能及的范围。

方案确定

1950年,定期过问主力舰建造进度的斯大林开始对24工程缓慢的进度感到不满,要求尽快确定24工程的TTZ,并批评道:“我们的设计师显然夸大了战舰的排水量,连最基本的尺寸都搞不明白了!”

而在3月4日的一次关于海军主力舰的会议上,面对海军部长尤马舍夫(I. S. Yumashev)上将的提问,斯大林指示,主力舰的主炮不应该超过9门406毫米。很快在3月21日,海军事务部(MNA)审议了中央船建所的方案,决定以装备406毫米主炮的第13方案为基础拟定TTZ。

4月18日,尤马舍夫批准了该决定。

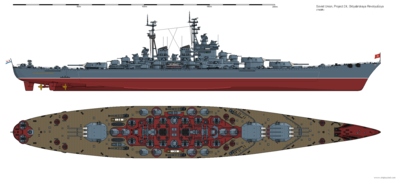

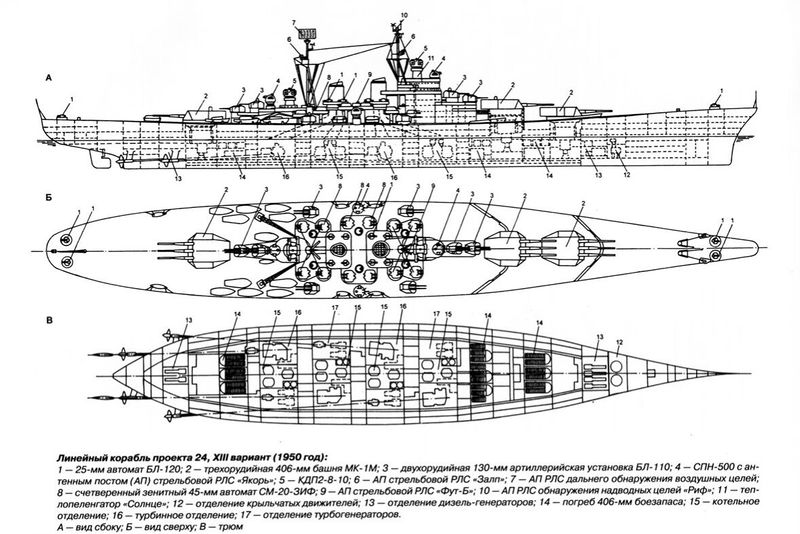

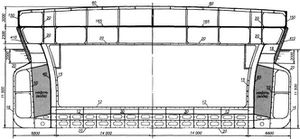

24工程战列舰线图

24 工程战列舰的参数如下:

24 工程的标准排水量为72950吨,满载排水量81150吨;全长282米,全宽40.4米。

24 工程的火力配置为3座三联装50倍径 406毫米主炮,8座双联装60倍径130毫米高平两用炮,12座四联装78倍径45毫米防空炮,以及12座四联装25毫米机炮。 主炮方面,三座MK-1M型三联装炮塔前二后一布置,改进后的406毫米主炮能以870米/秒的初速发射重 1108kg 的穿甲弹。主炮由“海洋-24(More-24)”火控系统指挥,B炮塔和X炮塔旁配备火控室,配有TsAS-N火控计算机与坐标换算仪。三座“组件(Component)”陀螺方位角水平仪、两座8m/10m组合式测距仪,以及两座“齐射(Zalp)”火控雷达为主炮提供火控数据。

副炮方面,8座双联130毫米高平两用炮以中轴线舰桥前后各2座,两舷各2座布置。副炮由“穹顶-24(Zenit-24)”火控系统指挥,每两座BL-110副炮炮塔由一座SPN-500 测距仪与“船锚-M(Yakor-M)”火控雷达提供数据,每座炮塔内还有一台“支索-B(Shtag-B)”测距雷达作为辅助。能够对航速60节,空速 300米/秒的目标进行跟踪。

防空炮方面,12座四联45毫米防空炮沿两舷布置,每两座SM-20-ZIF防空炮塔由一台“俄尺-B(Fut-B)”火控雷达指挥射击。

四联25毫米机炮安装在12座BL-120炮塔上,没有雷达指挥。 其余的无线电设备还有:一台远程空中预警雷达、“俄尺-N(Fut-N)”对空雷达、“舰艏旗-2(Giuis-2)”远程对海搜索雷达、“暗礁(Rif)”近程对海搜索雷达、“火炬(Fakel)”敌我识别系统、“太阳-1(Solntse-1)”热导测向仪,以及“桅杆(Machta)”雷达告警装置、“珊瑚(Coral)”雷达干扰装置、“大力神-2(Gerkules-2)”被动声纳和“凤凰(Feniks)”主动声纳,还有两套战斗机导航系统。

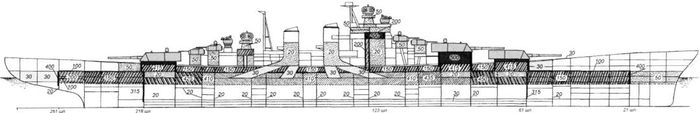

24工程的防护水平按照设想对标衣阿华级战列舰,而事实上远超后者。垂直装甲方面,核心区主装甲带410毫米,上装甲带150毫米,提弹井区域加厚,非核心区主装甲带200毫米;主装甲带倾斜20度;此外,舰首和舰尾分别有厚400毫米的横隔壁;核心区前后也有厚315毫米的横隔壁。水平装甲方面,核心区三层甲板一共提供60+165+20毫米的装甲,非核心区则是100毫米。炮座和司令塔装甲厚度为500毫米,炮塔正面600毫米,侧面230毫米。这样的防护水平下,核心区能在100-160链的距离内免疫美国Mk.6和Mk.7型舰炮发射的406毫米炮弹,炮塔和司令塔也能在130链的距离外免疫同样的炮弹。水下防护方面,防鱼雷隔舱宽度为 6.2m,可以抵御 900千克TNT当量的接触式爆炸;此外还有独特的四重船底增强抗沉性,可以抵御上述当量5m外的非接触式爆炸。

24工程装甲分布侧视图

24工程装甲横截面

24 工程的动力系统为12台KVN-24 锅炉带动4台GTZA蒸汽轮机,总功率280000马力。动力系统与82工程大型巡洋舰 一致,可以带动战舰以最高30节的速度航行。在以18节的经济速度航行时,续航力为6000海里。此外,船头还配备2座1600马力的电动机,用于改善低速航行时的操纵性,也可以在锅炉不工作时以5.5节的速度推动战舰。 24工程的细节在1950年7月确定,虽然这个以第13方案为基础的设计旨在尽量满足TTZ的要求,但是仍然有不足之处。比如TTZ中要求标准排水量不超过7万吨,满载排水量7.8万吨,最大吃水11.5m,而实际设计中则超出不少。TTZ中要求续航力达到7800海里,而实际设计只有6000海里。此外,TTZ中要求各火炮的备弹量甚至比23型战列舰还要少,也远少于衣阿华级战列舰,不过斯大林指出,苏联主力舰的活动范围将不会离海岸太远,因此补给要求可以适当放松。

计划取消

然而,当24工程的TTZ确定后,却迟迟得不到造船工业部的批准,该部部长马雷舍夫(V. A. Malishev)上将回复在1950年10月之前都不会考虑此事。而事实上,斯大林希望优先建造82型大型巡洋舰,当时苏联确实没有空余的船坞来建造战列舰。

在1950年下半年,造船工业部将24工程的后续工作从中央船建所转交给了第45中央科学研究院。

1951年4月,45院在对24工程的设计进行审查后,却建议造船工业部不要建造大型战列舰,转而建造小型战列舰 。理由是大型战列舰已经是二战时期的落后思路,以苏联当前的火控技术,可以做到以2至3艘小型战列舰联合作战,达到与24工程战列舰同样的效果;并且若这些小型战列舰单独作战,也能与82型大型巡洋舰不相上下。马雷舍夫也同意这个观点,尤其是考虑到24工程在对抗衣阿华级战列舰上并没有“明显”优势[ 1]

1951年7月,库兹涅佐夫重新担任海军部长,他对这些大型战列舰失去了兴趣,总算是终结了这个争端,24工程战列舰从此被打入冷宫。

1952年,45院为造船工业部对于延迟批准24工程TTZ的理由作出了下列陈述:

24工程战列舰对于假想敌衣阿华级战列舰没有决定性的优势,可能不足以在炮战中取胜;而在对付假想敌巡洋舰方面,又不如82工程大型巡洋舰经济灵活。

为了压倒“衣阿华”级,理想中的战列舰应装备457毫米级别的主炮,以及220mm级别的副炮,同时能够抵御406毫米级别的炮弹,航速超过30节。然而这种战列舰的排水量将会超过10万吨,苏联目前还没有能够建造这种战舰的船坞。

若将大型战列舰的主炮火力,分散到同样能够抵御406毫米级别炮弹的小型战列舰上,它们的排水量只会与82工程大型巡洋舰相当,并且苏联也有能力建造足够的数量,甚至水下防护要求还有所放宽。

以当前1951年的通讯技术与火控技术,可以允许2至3艘小型战列舰同时集火同一目标,达到与大型战列舰火力相当的效果。同时,由于火力分散在数艘战舰上,不会一次损失整个编队的火力,有利于编队的抗打击能力。此外,小型战列舰也能单独执行驱逐巡洋舰的任务。 不过,库氏对这些小型战列舰也兴趣不大,他更着重考虑航空母舰,而小型战列舰的TTZ也迟迟得不到批准。

最终在斯大林逝世后,1953年4月,24工程战列舰与小型战列舰项目一同宣告彻底取消。

游戏相关

挖组性能评测

旋转木马 :技能效果随技能等级提升而增加80%/120%/160% 视为火力值,20%/30%/40% 视为装甲值。50%/75% 伤害的攻击。

【旋转木马】

登峰造极的面板,算上技能补充的火力后是各项面板全都顶尖的六边形战士。48的索敌和30节的航速也不会拖触发技能条件的后腿。

技能旗舰效果部分,可以说是足以撼动之前最强炮队攻坚旗舰,荣耀胡德地位的存在。这个效果在触发时,本质是通过减少了自己的一发频率,来极大幅度强化队友首轮的5发频率的质量。由于正常情况下,任何船型都可以打出首轮炮击(受到机制和技能效果影响等特殊情况除外),因此组队非常灵活,无论是给本身火力强大的炮船补上可能差一点点的伤害,还是给火力不足的船型如驱逐的炮击附加巨额的伤害补充(前提是队友不跳弹),甚至可以和航队配合让高索敌的航队帮助自己稳定索敌后牺牲一点开幕能力然后在炮击战帮助航系更稳定减员(不过要注意会损失一个炮序)。而且这次追击是不会受到战损影响的,即使高压环境(如6战列硬顶空袭)下队友开幕后破损严重,只要能够命中对方,她依然可以稳定提供不受战损影响的伤害打出首轮压制,而胡德的荣耀是个不加上限的技能,再加上胡德自身面板和24巨大的差距,因此这是一个收益上限可以远超荣耀胡德的,泛用性极其广泛的恐怖效果。输出量计算可以参考这个帖子。

技能的劣势部分,一是首轮终归会少一个频率,不过这点在对队友巨大的火力支援下是完全可以接受的。二是发动条件相比只要站在旗舰就能发动的荣耀胡德比较苛刻,需要索敌成功外加队友命中后才能发动追击,同时自己的追击也不是必中,无论是更稳定索敌成功还是队友和自己命中率,都对整体练度是有一定需求的,因此在低练度时的雪中送炭能力,还是不如荣耀胡德的。但无论如何本体都是一个首轮无视战损的面板怪物,下限也可以放在僚舰利用强大的抗压能力保底,即使不要旗舰效果放僚舰单飞也是完全不亏的。注意一下24型无论作为旗舰还是僚舰出征,射程都应该锁定为长,从而发挥抗压能力或者避免浪费首轮炮序。

综合来看,24型是一个下限很高,上限甚至可以超越荣耀胡德的泛用性极广的六边形战士,无论放旗舰触发效果还是作为僚舰单兵作战时极其强大的存在。至于日常,这比蒙大拿还高的消耗,她自然没有机会展现她的强大。巡洋战役虽然看起来美好,但即使算全员无敌加百分百昼战打完,消耗的资源也远高于维内托,反而是最糟糕的选择之一。

日常查无此船。

——原文来自:【巨型基础攻略】全技能船只强度分析与简评

立绘考据

台词解析

24工程的台词显示她是一位拥有自主意识的人工智能,台词风格也大量致敬了《流浪地球》系列电影的人工智能“MOSS”。

白天1——“我是经由194009次迭代后诞生的人工智能。设计者的代码中将我称为“24工程”,我想,以人类的概念来解释的话,“24工程”就是我的名字。 ”

“194009”这个数字neta的是1940年9月,这个时间是苏联第4中央设计局开始设计24工程战列舰的时间,不过这个代号一开始只是4局的内部称呼,到战争临近结束,苏联重启24工程项目的时候,其技术指标已经与战前的设计有很大区别了。 白天2——“最初的计划,我将作为人工智能管理喀山空间站,在此期间秘密建造我的舰体。但是,计划出现了误差。这导致我的舰体与空间站嵌合,最终引发了坠落危机。 ”

“喀山”neta的是苏联卫国战争中的“喀山转移”行动。1941年9月莫斯科保卫战前夕,在莫斯科的大量科学家和研究员,携带着设备和资料,被迫向后方转移,最后在喀山落脚。欧洲战事结束前,苏联的舰船设计师们就是在喀山重启了24工程项目。 夜间2——“戈登,我的总设计师。在人类社会中,拥有类似概念的人被称作什么?“父亲”…词组已收录。戈登,是我的父亲,赋予了我数字生命的人。 ”

“戈登”指列夫·阿尔卡季耶维奇·戈登(Lev Arkadievich Gordon, 1907-1963),1932年进入第45中央研究院,1943年任科学技术委员会组长。他是23bis工程与24工程早期规划的领头人。战后,24工程的研究由原来设计69型战列巡洋舰的费多特·叶夫多基莫维奇·贝斯洛夫(Fedot Yevdokimovich Bespolov, 1895-1983)接手,从第17设计局,到第16设计局,再到第45中央研究院,他一直主持着24工程的设计。然而最后提议不要建造24型,而建造小型战列舰的人,也是贝斯洛夫自己

参考资料

А. Васильев, Линейные корабли типа Советский Союз.

Stephen McLaughlin, AFTER THE SOVETSKII SOIUZ: SOVIET BATTLESHIP DESIGNS 1939–1941, Warship 2022.

↑ 1.0 1.1 苏联的情报显示,衣阿华级战列舰的主装甲带将达到406-483毫米,最高航速35节;而实际上装甲只有307毫米,最高航速33节。